基礎から知りたい年金制度のしくみシリーズの2回目です。

▼第一弾はこちら

公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金」の2種類ありますが、この2つは一体何が違うのでしょうか?

この記事の目当ては、国民年金と厚生年金 それぞれの制度概要を比較して、違いを理解することです。

前回 のおさらいも兼ねて、公的年金の仕組みを見てみましょう。

日本では、原則として20歳以上から60歳未満の全国民がいずれかの公的年金制度に加入し、保険料を納めなければいけないことになっています。

公的年金制度は2種類あり、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金と、公務員や会社などに勤務している人が加入する厚生年金の二階建てになっています。

画像出典:いっしょに検証!公的年金|厚生労働省

1階部分は、20歳以上の全ての国民が加入する「国民年金」

2階部分は、公務員や企業に勤める会社員等が加入する「厚生年金」

POINT

画像出典:いっしょに検証!公的年金|厚生労働省

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の全ての人が、国民年金の被保険者となります。

国民年金は、厚生年金に加入できない人(無職、学生、フリーランス、自営業の人など)が加入する年金制度です。

20歳の誕生日を迎えると、「基礎年金番号通知書」等、国民年金に加入したことを知らせる書類や各種申請書類が届きます。(厚生年金に加入している人を除く)

給付に関するPOINT

※もらえる年金額は、保険料を支払った月数で決まる。=年金保険料を納付した月数が同じなら、誰でも同じ額の年金が給付される。

厚生年金は、公務員や、企業に勤める会社員等が加入する年金制度です。

給付に関するPOINT

・厚生年金は、現役時代の賃金に比例する(ただし上限がある **)

=賃金が高いほど、支払う保険料も高くなり、将来もらえる年金額も高くなる

** 厚生年金保険料には上限があるので、年収が高ければ高いほどどこまでも年金額が高くなるわけではない。

令和2年9月分(10月納付分)から、厚生年金保険の標準報酬月額の上限(32等級)が65万円となっている。

年収が低い人は将来受け取る年金も少なくて困るのでは?

いえ、実は現役時代の年収に大きな差があっても、将来受け取る年金額の差はそれほど大きくならない仕組みになっています。

・・・?

どういうこと???

高所得者の年金が年収に比例してどこまでも上がるわけではないので、現役時代の年収に大きな差があっても、将来受け取る年金額の差はそれほど大きくなりません。

例として、年収500万円の人と年収1000万円の人の、もらえる年金額を比べてみます。

▼前提

・厚生年金に20歳~60歳までの40年間(480か月)加入したものとする

・40年間年収が変わらないものとする

・基礎年金(国民年金)額は、令和4年度の老齢基礎年金の満額である777,800円(月額 64,816円)とする。

| 年収 | 国民年金 (基礎年金) | 厚生年金 | 合計 |

| 500万円 | 6.4万円/月 | 約9万円/月 | 15.4万円/月 |

| 1000万円 | 6.4万円/月 | 約15万円/月 | 21.4万円/月 |

年収に2倍の差があっても、将来もらえる年金の差は月額約6万円となり、年収程の差はありません。

※ここでの年金額の計算は概算です。

年金額の計算方法や計算式については、別記事にて詳しくまとめています。

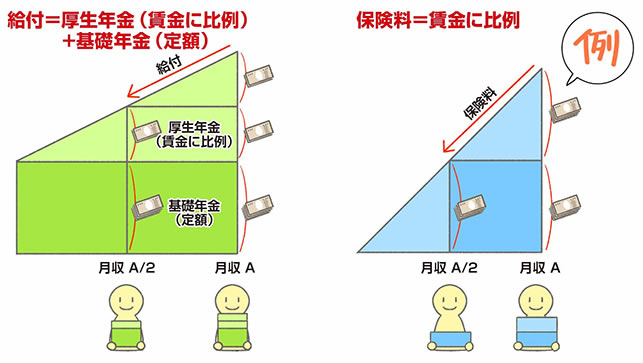

1階部分の基礎年金(国民年金)が、現役時代の賃金に関わらず定額であることも、現役時代の年収ほど将来の年金額に差がつかないことの理由のひとつです。

たとえば、賃金が半分になると納める年金保険料も半分になりますが、受け取る年金額は半分よりも多くなります。

画像出典:いっしょに検証!公的年金 | 厚生労働省

厚生年金は、現役時代の賃金が低い人でも年金額が下がりすぎないように配慮がある仕組みともいえるね。

国民年金と厚生年金の違いについて解説しました。

おさえておきたいポイントは以下の6つです。

正社員でなく、パートやアルバイトであっても、要件を満たせば厚生年金に加入できます。

厚生年金に加入すると、国民年金よりも将来もらえる年金額が増えるので、働き方を考えるときには年金についても考慮してみると良いかもしれません。

年金制度についてもっと知識を深めていくために、気になることを今後も記事にまとめていきます。

・現役世代が払う年金保険料はどのように使われているのか?

・老後にもらえる年金はいくら?確認・計算方法は?

・ニュースで耳にする「マクロ経済スライド」って何? など

基礎から知りたい年金制度のしくみシリーズ