令和4年(2022年)1月から施行される改正電子帳簿保存法について、概要をご存じですか?

「うちの会社は電子帳簿保存法に対応してないから関係ない」と思っていませんか?

今回の改正は、すべての会社・事業者にとって重大な改正内容が含まれています!

この記事では、2022年1月施行の改正電子帳簿保存法について、これだけはおさえておくべきというポイントをわかりやすくまとめています。

目次

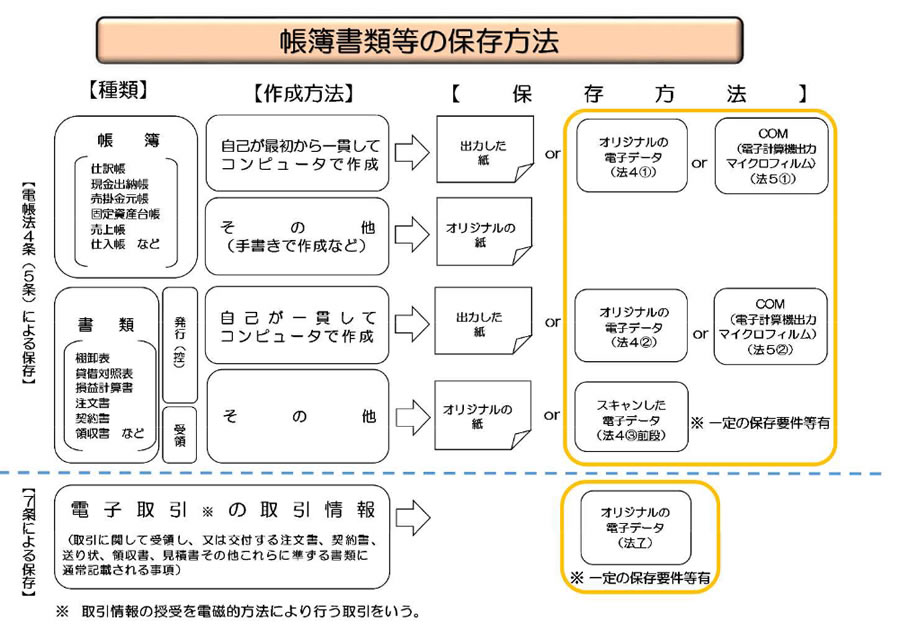

電子帳簿保存法とは、以下について定めた法律です。

画像出典:国税庁|電子帳簿保存法一問一答

電子帳簿保存法について詳しくは下記の関連記事にて詳しく説明しています。

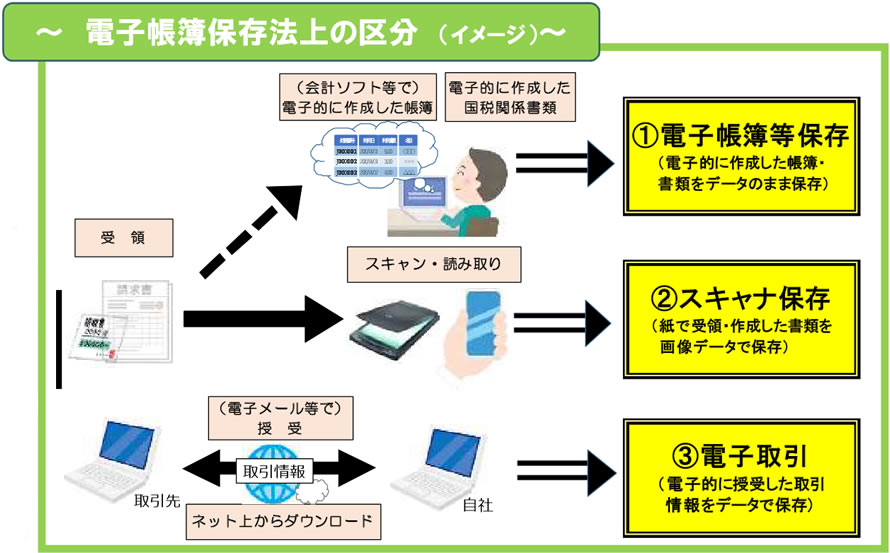

電子帳簿保存法には、おおまかに3つの区分に分けられます。

この3つの区分をイメージできれば、改正内容についても理解しやすくなると思います。

出典:国税庁|電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)(PDF/1,115KB)

令和3年度の税制改正で、電子帳簿保存法の見直しが行われました。

改正のポイントを、先述した区分ごとにまとめていきます。

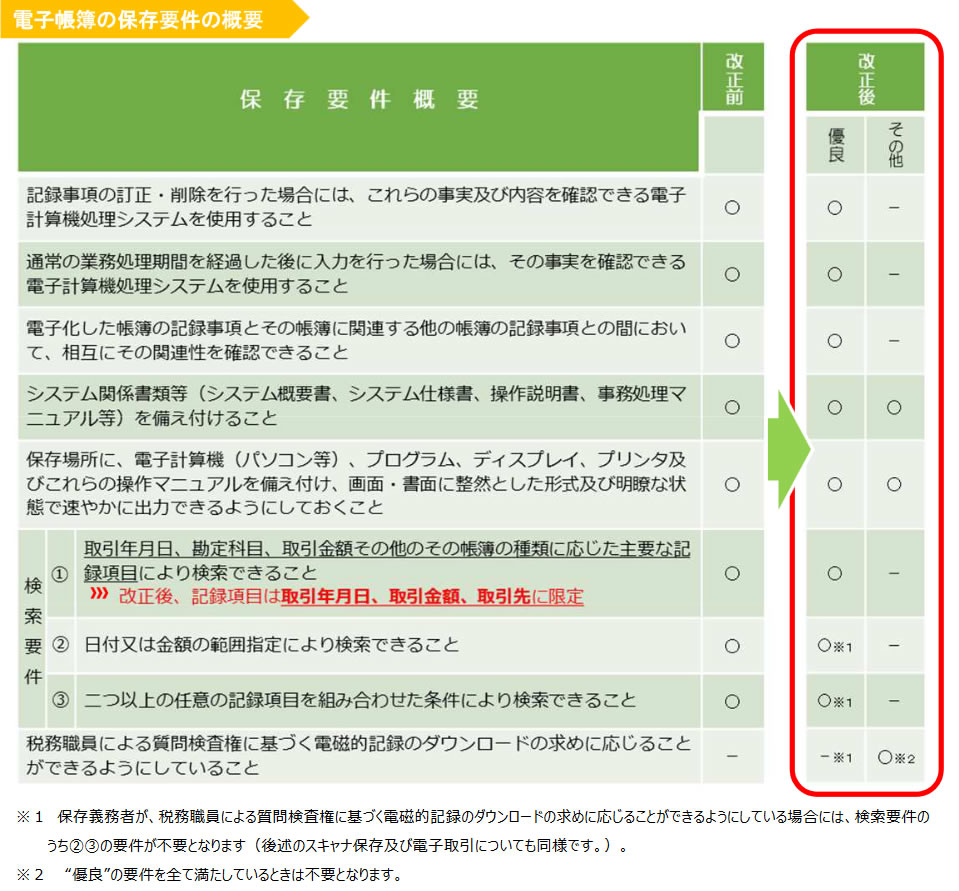

3か月前までに管轄税務署長へ事前申請が必要でしたが、改正後はこの申請・承認が廃止され、いつでも電子保存を開始することが可能になりました。

出典:国税庁|電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)(PDF/1,115KB)

スキャナ保存の要件は細かく複雑で、導入するには大きなハードルがあり「紙で保存した方が楽」とも言える状況でしたが、今回の改正で要件が大幅に緩和され、導入や運用がしやすくなりました。

3か月前までに管轄税務署長へ事前申請が必要でしたが、改正後はこの申請・承認が廃止されました。

・

・不正防止(訂正・削除履歴が残る)機能のあるシステムを使用する場合、タイムスタンプ付与が不要となりました。

相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等が不要となりました。

不正抑制のため、スキャナ保存された電子記録に関連した隠ぺい等の不正があった場合、申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。

電子取引とは、紙を介さずに行う取引全般のことです。

たとえば、メール添付で請求書データPDFを受け取ったり、WEBサイトから領収書データをダウンロードすることも該当します。

電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止されました。

どういうことか?

PDFやメール等、データで受け取った請求書や領収証等は、これまでは紙に印刷した状態で保存することが認められていましたが、2022年以降は紙での保存が認められなくなります。= 原本データの状態で保存しなくてはなりません。

電⼦取引データの書⾯保存の廃⽌は、電子帳簿保存を導入している・していないに関わらず、すべての企業が対象となります。

企業は手作業で電子保存をするか、電子保存に対応したシステム・ソフトウェアを導入する等、対応しなくてはなりません。

※電子保存の義務化については、経過措置があり、2022年1月1日から2023年12月末までの2年間は猶予期間となります。(やむを得ない事情があると認められ、かつ、質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面の提示に応じることができるようにしている場合に限る、とされています。)

電子取引の取引情報の電子記録に関連した隠ぺい等の不正があった場合、申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。

なるべくわかりやすく・・・と考えまとめましたが、もともとの制度が複雑なので、要件緩和の内容についてもパッと見ではよくわからないかもしれません。

今回の改正を簡単に要点だけをまとめると、これだけは知っておくべき!というポイントは2つです。

電子取引データの保存義務について、どんな取引が該当するのか?具体的にどのように保存したら良いのか?等はこちらの記事にまとめています。