体調が悪い時やケガをしたときに病院に行くと提示を求められる保険証。この保険証、正式名称は健康保険被保険者証といって、健康保険に加入している証明書です。(2025年からはマイナ保険証・資格確認証となりました。)

この記事では、主に企業勤めの会社員が加入している「健康保険」に関することをまとめています。

協会けんぽと組合健保の違い・扶養になれる条件など、健康保険の基礎知識をひとつずつ確認していきましょう。

まずは、そもそも健康保険とはどんなものなのかについて確認しましょう。

体調が悪くて病院を受診するとき、必ず病院の窓口で保険証を提示しますよね。

保険証は、公的医療保険に加入している証明書なのです。

豆知識

日本は「国民皆保険制度」といって、すべての国民が公的医療保険に加入することになっています。

公的医療保険の運営者は、政府、企業、市町村等ありますが、どの保険に加入していても同じ診療には同じ保険が適用されます。

公的医療保険の代表的なものに、国民健康保険と健康保険(社会保険)があります。

公的医療保険の種類には、以下のようなものがあります。

これらの中でも、この記事では 主に企業勤めの会社員が加入している「健康保険」に関することをまとめています。

健康保険事業の運営主体のことを保険者といいます。健康保険の保険者は2種類あります。

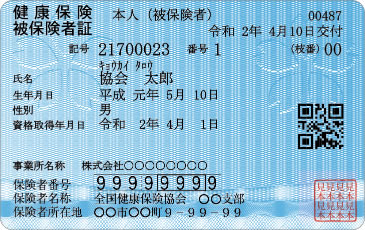

保険証を見れば、どこの健康保険に加入しているのかが一目でわかります。

協会けんぽの保険証は、水色のカードです。

健康保険組合の保険証は、各組合によって プラスチック製のカードタイプだったり、紙タイプだったりと異なります。

※現在はマイナ保険証に統一されており、このようなカードは発行されていません。

<協会けんぽの健康保険証(被保険者証)のイメージ>

出典:健康保険証(被保険者証)の交付 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

豆知識

一般的には、協会けんぽよりも組合健保の方が給付制度が充実していると言われます。

組合健保の場合、法定給付(法律で決められている給付額)に上乗せして、より手厚い給付(付加給付)を受けられる場合が多いです。

例えば、高額な医療費を支払ったとき(高額療養費制度)でも、所得区分に関わらず自己負担の上限が1万円や2万円だけですむような付加給付制度がある組合もあります。

保険料についても組合健保ごとに決めることができるので、協会けんぽよりも保険料が低くおさえられている場合も少なくありません。

※その組合健保ごとに付加給付の内容は異なります(付加給付がない場合もあります)ので、組合健保に加入している人は自分の組合健保の付加給付について調べておくと良いと思います。

▽医療費が高額になったとき、支払限度額以上の医療費が払い戻される「高額療養費制度」に関してはこちらの関連記事をご参照ください。

健康保険に加入している本人のことを「被保険者」と言います。

被保険者は、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができます。

被保険者の収入によって生活している家族は、認定を受けることで被扶養者となることができます。

被扶養者にも保険給付が行われます。

ただし家族なら誰でも無条件で扶養に入れるわけではありません。

被扶養者として認定されるには、法律で定められた条件を満たしていなければならず、必ず審査があります。

ここでいう健康保険の扶養家族は、税法上の扶養家族とは別物です。

基準も全く異なりますので、混同しないように注意が必要です。

被保険者が主として生計を維持していて、継続的に被扶養者となる人を扶養(生活費の半分以上を負担)していることが大前提です。

社会保険料の扶養についてよく言われる「130万円の壁」というやつですね。年収130万円を超えると社保の扶養から外れるのでこのように言われます。

被扶養者となる人の収入の額は、直近の収入から今後の収入(見込み)を判断します。

被扶養者になる日より前の収入は関係ありません。(←ここ、大事なポイントです!)

2026年4月1日以降の認定日から、被扶養者認定の際の「年間収入」の考え方・判定方法が変わりました。

2026年4月以降は、労働契約によって定められた賃金から見込まれる年間収入等を算出して、認定基準とします。

2026年4月以降の年収要件の判定方法についての詳細は、こちらの記事で解説しています。

![[2026年4月~ルール変更]健康保険の被扶養者の年収確認方法](https://worker-training.com/manabito/wp-content/uploads/2025/12/kenkouhoken-fuyourule2026-300x169.jpg)

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族です。さらに、同居か別居かによって、条件が異なります。

詳しくは後述する「被扶養者の範囲」へ記します。

留学をする学生等、日本に住所(住民票)がなくても例外として認められる場合もあります。

後期高齢者医療制度の方は、被扶養者になれません。

被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者(本人)と同居であることが条件の人と、同居でなくてもよい人がいます。

別居している場合は、対象者の年間収入が130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円、19~23 歳(配偶者を除く)なら150万円)未満で、かつ、その額が、被保険者からの仕送り額より少ないことが条件となります。被保険者の仕送りによって暮らしが成り立っていることの証明が必要となります。(振込依頼書、通帳など、仕送りの証明となるものの提出が必要)

※扶養の条件にあてはまらなくなったときは、扶養から外れることになります。

自動的に扶養から外れるわけではなく、被保険者本人が申し出なければなりませんので注意が必要です。

健康保険の扶養から外れるのはどんなときか、いつまで保険証が使えるのか等は別記事に詳しくまとめていますので、そちらの記事をご参照ください。