家族の介護のために仕事を休まざるを得ないときに心強い制度のひとつとして「介護休業給付金」があります。

介護のために仕事を休むと収入が減ってしまうという不安や経済的負担を軽減してくれます。

この記事では、介護休業給付金の概要や受給要件などの基礎知識から、どのタイミングでいくらもらえるのか?等の気になる点についても解説していきます。

介護休業制度とは?

家族の介護のために仕事を休まざるを得ないとき、仕事と介護の両立を支援するために「介護休業制度」があり、介護休業や介護休暇、時間外労働等の制限など様々な制度が利用できます。

介護休業制度について詳しくは別の記事で解説しています。

混同しやすい「介護休業」と「介護休暇」の違いについてもまとめていますので、ぜひご一読ください。

介護休業給付金とは?

介護休業給付金とは、介護休業期間中の経済的支援制度です。

雇用保険の被保険者で要件を満たしている人には、介護休業期間中に「介護休業給付金」が支給されます。

介護休業給付金は、「介護休業」に対して給付されるものです。

「介護休暇」の取得日については給付の対象ではないので、混同しないようにご注意ください。

介護休業給付金の支給対象となる介護休業

介護休業給付金は、以下の2つを満たす介護休業について支給されます。

- 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な面倒を見る)が必要な状態にある家族(*)を介護するための休業であること。

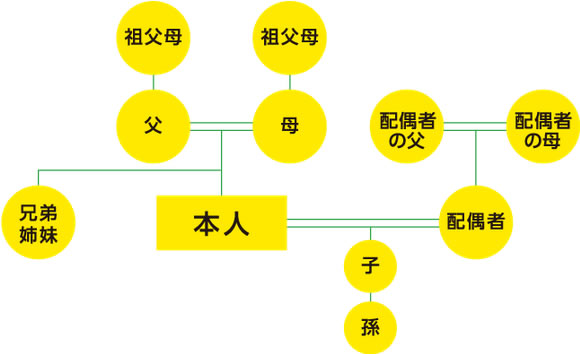

(*)対象家族は、被保険者の配偶者(事実婚含む)父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫。 - 被保険者が、休業期間の初日と末日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。

要件の中に「2週間以上にわたり常時介護が必要な状態」とありますが、これは要介護者の状態を示す言葉であって、介護休業をとる期間が2週間以上でなければならないという意味ではありません。

介護休業とは?

介護休業とは、要介護状態にある家族の介護のために取得することができる休みで、対象家族1人につき最大93日まで、3回まで分割して取得することができます。

介護休業の取得要件

介護休業は、対象家族を介護する労働者であれば取得することができます。(日々雇用を除く)

パートやアルバイト、契約社員などでも取得できますが、期間の定めがある雇用契約(有期雇用)の人は、申出の時点で下記の要件を満たしていなければなりません。

- 介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合は、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと

- 労使協定の締結によって対象外となっていないこと

※労使協定によって、以下に該当する人は対象外となっている場合があります。勤務先の労使協定を確認しましょう。

・入社してから1年未満

・申出の日から93日以内に雇用が終了する

・一週間の所定労働日数が2日以下

介護休業の対象となる家族

介護休業の対象となる家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

いとこや叔父・叔母、配偶者の祖父母は含まれないことに注意してください。

介護する対象が、この対象家族に該当しない場合は、介護休業給付金ももらえないということになります。

介護休業給付金の支給日数

支給対象となる1人の家族について通算93日を限度として3回まで支給されます。(介護休業の取得要件と同じです。)

介護休業給付金の受給要件3つ

介護休業給付金の受給要件は以下の3つです。

- 雇用保険に加入していて、介護休業開始日より前2年間に 被保険者期間が12か月以上ある

- 介護休業を取得している(介護休業の取得要件を満たしている)

- 介護休業後に仕事に復帰する

介護休業給付金がもらえないのはどんなとき?

介護休業給付金の支給対象外となるのはどんなときなのか、以下に5つのケースをまとめてみました。

- 介護休業給付金は雇用保険からの給付金なので、雇用保険に加入していなければ受給できません。

- 介護休業中でも賃金の80%以上の収入があったり、月に11日以上就労している場合は、介護休業給付金の支給対象外となります。

- 介護休業制度は、仕事と介護の両立支援制度であることから、介護休業後は「職場へ復帰すること」が大前提です。

既に退職することが決まっている人や、復職する意思がない人は介護休業を取得することができません。よって、介護休業給付金も受給できません。 - 介護する対象が、先述した「対象家族の範囲」に当てはまらない場合は、介護休業給付金をもらうことができません。

介護休業給付金はいくらもらえる?計算方法は?

介護休業給付金は、休業開始時賃金月額の67%が支給されます。

計算式は次の通りです。

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% = 介護休業給付額

※支給日数=介護休業の取得日数で、最大93日までとなります。

※介護休業期間中に勤務先から賃金が支払われた場合、介護休業給付金が減額されたり、支給対象外となることがあります。(詳しくは後述します)

※ほかの異なる給付金(育児休業給付金など)と同時に受給することはできません。

介護休業給付金の受給手続き方法

介護休業給付金の申請期間は、介護休業終了翌日から2か月後の月末までです。

休業が終わってから申請するということを覚えておくと良いと思います。

休業開始前や休業期間中に申請することはできません。

介護休業給付金を受給するための申請は、ハローワークに支給申請書を提出します。

受給手続きに関する詳細は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

実際の手続きについては、管轄のハローワークで確認するのが確実です。

▶ Q&A ~介護休業給付~|厚生労働省

申請期間を過ぎてしまったらもう介護休業給付金はもらえないの?

介護休業給付金の申請期間(介護休業終了翌日から2か月後の月末まで)を過ぎてしまった場合でも、2年以内であればさかのぼって申請することができます。

2年を過ぎてしまうと時効となってしまい申請ができなくなります。

受給申請は誰がする?自分でするの?会社がするの?

介護休業給付の申請手続きは、原則、事業主(事業所)を通して行います。

本人が自分で申請手続きを行うことも可能です。

介護休業給付金はいつ支給される?

介護休業給付金はいつもらえるのかというと、介護休業給付金の申請をするのが介護休業が終わってからなので、すなわち、介護休業給付金をもらえるのも介護休業期間が終わってからということになります。

ハローワークへの申請後、支給申請の結果は「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」で通知されます。

実際に給付金が振り込まれるのは、支給決定後1週間後~となります。

介護休業中は収入がなくなってしまうという人がほとんどだと思いますが、介護休業給付金が手元に来るまでには時間がかかります。

当面の生活費や介護にかかるお金は準備しておく必要があるということを頭に入れておきましょう。

介護休業給付金に関する疑問と解説

介護対象が複数人いるときの介護休業給付金はどうなる?

介護休業給付金は、一人の被保険者・一人の被介護者につき、1回(最大93日・3分割まで)のみ支給されます。

被介護者が変われば、あらためて介護休業給付金を受け取ることができます。

たとえば、「Aさんが母の介護のための介護休業を取得し、93日分の介護休業給付金を受け取りました。復職後に今後は父の介護が必要となり介護休業を取得し、最大93日の介護休業給付金を受け取ります。」ということは可能です。

一人の家族のために複数人が介護休業を取得したら、介護休業給付金の支給はどうなる?

同じ被介護者に対して複数人が介護休業を取得する(介護休業給付金を受け取る)ことも可能です。

休みをとったそれぞれの人が支給要件を満たしていれば、それぞれが介護休業給付金を受給できます。

たとえば、祖母の介護のために父が93日、母も93日、それぞれ介護休業を取得することができます。

取得時期はずらしても、同時でも、どちらでも問題ありません。

父と母のそれぞれが受給要件を満たしていれば、2人とも介護休業給付金を受け取れます。

93日以上介護が必要なときや、要介護度が変わった場合はどうなる?

一人の労働者は、一人の同じ対象家族について、原則1回のみ(通算93日まで。3分割まで可)しか介護休業給付金を取得できません。

要介護度が変わった場合でも、既に93日分の給付金を受け取っている場合は、新たにそれ以上の給付は受けられません。

介護休業期間中に仕事をしたら(賃金が支払われたら)、介護休業給付金はもらえないの?

介護休業の期間中に就労した場合、1支給単位期間中に就労している日数が10日以下でなければ、その支給単位期間は介護休業給付の支給対象になりません。

逆に言うと、就労したのが10日未満であれば支給対象となる可能性があります。(賃金額の条件を満たす必要があります。)

1支給単位期間で、[ 休業開始時賃金日額×支給日数 ] の80%以上の賃金が支払われている場合は、介護休業給付は支給されません。

80%に満たない場合でも、収入額に応じて支給額が減額されます。

介護休業終了日の属する1か月未満の支給単位期間の場合、「就労日数が10日以下」かつ「全日休業している日が1日以上ある」ことが介護休業給付の条件となります。

![健康保険証は会社経由でなく本人へ直接交付も可能[2021年10月施行]](https://worker-training.com/manabito/wp-content/uploads/2021/10/kenkouhoken-chokusetsukoufu-150x150.jpg)