裁量労働制に関する基礎知識と、2024年4月以降の改正内容についてわかりやすくまとめます。

目次

裁量労働制とは

裁量労働制は、労働基準法38条の3に基づく制度です。

簡単に言うと、「実際の労働時間ではなく、あらかじめ定めた一定の時間を働いたものとみなす」制度です。

労働時間の制限がなく、労働者自身の裁量で労働時間を管理できます。

会社側が労働時間や業務の進め方を指示することは認められません。

たとえば、1日のみなし労働時間を8時間と定めた場合、実際に働いた時間が6時間でも9時間でも、8時間働いたものとみなされます。

※裁量とは・・・自分の意思で判断し、物事を処置すること

※みなし労働時間とは・・・裁量労働制の契約に定められた労働時間のこと

裁量労働制には2種類ある

裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2つがあります。

専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制は、「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務」で、対象となるのは下記の19の業種です。

- 新商品や新技術の研究開発または人文科学もしくは自然科学に関する研究の業務

- 情報処理システムの分析または設計の業務

- 新聞や出版の事業における記事の取材・編集の業務

- 衣服、広告等のデザインの考察の業務

- 放送番組、映画等のプロデューサー、ディレクターの業務

- コピーライターの業務

- システムコンサルタントの業務

- インテリアコーディネーターの業務

- ゲーム用ソフトウエア開発の業務

- 証券アナリストの業務

- 金融商品の開発の業務

- 大学教授

- 公認会計士

- 弁護士

- 建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)

- 不動産鑑定士

- 弁理士

- 税理士

- 中小企業診断士

企画型裁量労働制

企画型裁量労働制は、「事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などで企画、立案、調査、分析を行う労働者」が対象です。

導入できる事業所が規定されていて、どんな事業場でも導入できるわけではなく「対象業務が存在する事業場」のみが導入できます。

具体的には、以下の事業場が該当します。

- 本社・本店である事業場

- 上記の他、次のいずれかに掲げる事業場

・事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場

・本社や本店の指示を受けずに独自に事業の運営に大きな影響を及ぼす決定を行っている支社・支店

裁量労働制のメリットとデメリット

裁量労働制のメリット

裁量労働制のメリットは、労働者が個人の裁量により労働時間に縛られずに柔軟な働き方ができるという点です。

裁量労働制のデメリット

裁量労働制は出退勤時間などの労働時間の制約はありませんが、労働時間の管理は必要です。

労働時間が長くなってしまいがちな点は注意しなければなりません。

下記の点がデメリット・注意点と言えます。

- 長時間労働の常態化が起こりがち

- みなし労働時間を超えて労働しても「残業」したことにはならない

- 労働時間やタスク管理能力がもとめられる

裁量労働制のデメリットとして、「残業代がでない」と耳にすることがあります。

裁量労働制であっても、法定労働時間を超えて働いた場合や、深夜労働、休日労働を行った場合には割増賃金の支給対象となります。

裁量労働制では、何時間働いても みなし労働時間を働いたとみなされるので、そもそも「残業」という概念がなく少しややこしいですが、誤解している人や会社も多そうなのでしっかりと確認しておきたいところです。

裁量労働制を導入のための手続き

裁量労働制を導入するための手順は、2つの裁量労働制によってことなります。

専門業務型裁量労働制の導入手順

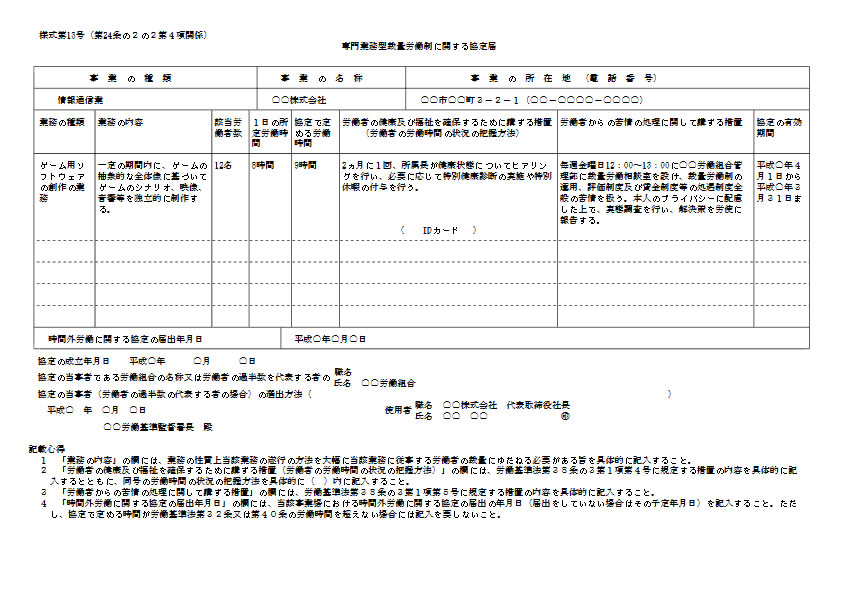

専門業務型裁量労働制を導入するには、労使協定の締結と協定届の作成、就業規則の変更などが必要です。

下記7つの事項を労使協定に定め、「専門業務型裁量労働制に関する協定届」(* 様式第13号)に記入し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

- 制度の対象とする業務

- 対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと

- 労働時間としてみなす時間

- 対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容

- 対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容

- 協定の有効期間

- 4及び5に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること

(* 様式様式第13号)記入例は厚生労働省HPで確認できます。

画像出典:様式第13号(第24条の2の2第4項関係) 専門業務型裁量労働制に関する協定届|厚生労働省

企画業務型裁量労働制の導入手順

企画業務型裁量労働制を導入するには、以下の手順を踏む必要があります。

- 対象となる事業場かを確認

- 労使委員会を設置する

- 労使委員会で決議を行う

- 就業規則を変更する

- 労働基準監督署長への届出をする

- 対象となる労働者の同意を得る

- 企画業務型裁量労働制を実施

労使委員会では、以下8項目について決議が必要です。

- 対象業務の具体的な範囲

- 対象労働者の具体的な範囲

- 労働したものとみなす時間

- 使用者が対象労働者の勤務状況に応じて実施する健康及び福祉を確保するための措置の具体的内容

- 対象労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容

- 労働者本人の同意を得なければならないこと及び不同意の労働者に対し不利益な取扱いをしてはならないこと

- 決議の有効期間(3年以内が望ましい)

- 企画業務型裁量労働制の実施状況に係る記録を保存すること(決議の有効期間中及びその満了後3年間)

企画業務型裁量労働制の導入後は、6ヵ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回 所轄労働基準監督署へ定期報告を行う必要があります。

2024年4月1日以降に必要となる手続き

2024年4月1日以降、新たに または 継続して 裁量労働制を導入するためには、制度改正による追加事項を協定・決議して、労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行わなければなりません。

主に、従業員の同意とその撤回に関することや、従業員の健康・福祉確保措置の強化に関することが追加されました。

専門業務型裁量労働制の場合

専門業務型裁量労働制の場合は、労使協定に本人同意とその撤回の手続きに関することを追加して定め、協定届の届出をする必要があります。

- 本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取扱いをしないことを労使協定に定める

- 同意撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存することを労使協定に定める

企画業務型裁量労働制の場合

企画業務型裁量労働制の場合は、労使委員会の運営規程に下記②③④の内容を追加後、決議に①②を追加し、決議届の届出を行う必要があります。

- 同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存することを労使委員会の決議に定める

- 対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容について、使用者から労使委員会に説明を事前に行うことや説明項目などを労使委員会の運営規程に定める。また、対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うことを労使委員会の決議に定める

- 制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項(制度の実施状況の把握の頻度や方法など)を労使委員会の運営規程に定める

- 労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすることを労使委員会の運営規程に定める

- 定期報告の頻度について、労使委員会の決議の有効期間の始期から起算して初回は6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回とする

裁量労働制を継続する場合は2024年3月末までに届出が必要

裁量労働制をすでに導入していて、2024年4月以降も引き続き継続する場合は、すべての事業場で必ず2024年3月末までに労働基準監督署へ届出を行わなければなりません。

労使で協議の上で協定しなければならないので、早めの準備が必要です。

2024年4月1日施行の裁量労働制の省令・告示の改正内容については、厚生労働省のリーフレットで確認できます。

▶ 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です|厚生労働省[PDF]