ここでは、別居の家族を健康保険の扶養に入れるための要件についてまとめます。

たとえば、学生の子どもが進学して別居することになった、別居している両親を扶養に入れたい、別居している兄弟を扶養に入れたい等のときの要件について詳しく解説します。

※健康保険の扶養家族は、会社の扶養手当・家族手当の対象や税法上の扶養家族とは基準が異なりますのでご注意ください。

この記事で話題にしているのは「健康保険の扶養」に関することです。

目次

まずは、健康保険の被扶養者になるための要件について確認していきます。

扶養に入れることができるかどうかは、大きく分けると下記4点について一定の条件があります。

「健康保険の被扶養者の認定基準・要件」に関する詳細は、こちらの関連ページにて詳しくまとめていますのでご参照ください。

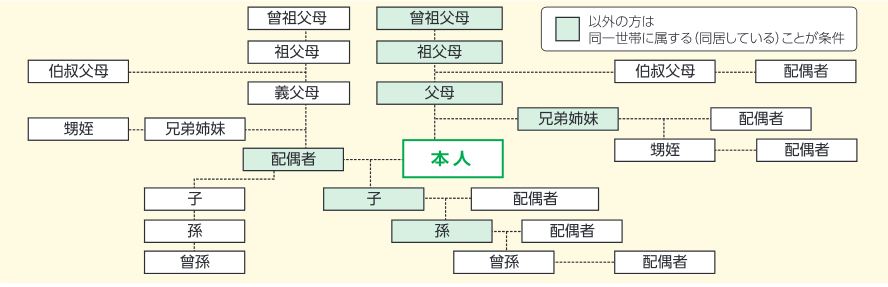

健康保険の扶養になれる家族の範囲は、三親等内の親族と法律で決められています。

その親族の中でも、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。

出典:被扶養者資格の再確認とご提出のお願い|全国健康保険協会

認定基準にかかわらず、75歳以上の人は後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることが出来ません。

「同居であることが条件の人」と別居している場合、扶養に入れることはできません。

たとえば、別居している義理の両親を扶養に入れることはできません。

同居とは?

ここで言う同居とは、住居・家計が一緒の状態のことです。

世帯分離(世帯主が別)していても、住所が同じで、住居と家計を共同にしている場合は、同居とみなします。

ただし、住所が同一でも、二世帯住宅などそれぞれの家計が独立している場合は、別居とみなされます。

扶養に入れるためには収入要件を満たしていることが必要です。

大前提として、被扶養者となる人(扶養に入れる人)の年収が130万円未満(19歳以上23歳未満の場合は150万円未満)でなければなりません。

そのうえで、同居か別居かによってさらに条件が加わります。

被扶養者(扶養に入れる人)の年収とは?

収入は、被扶養者の過去・現在・将来の収入などから、今後1年間の収入を見込んで算出することになっています。

大事なことなのでもう一度言います。あくまでも、今後の収入見込みです。

年収といっても必ずしも1月1日から12月31日までの1年間の収入をさしているわけではないことに注意が必要です。

扶養に入れたい人の年収が130万円(19歳以上23歳未満なら150万円)未満で、かつ 被保険者の年収の半分未満であること

扶養に入れたい人の年収が130万円未満(19歳以上23歳未満なら150万円)で、かつ 被保険者からの仕送り額より少ないこと

別居している家族を扶養に入れる場合は、被保険者の収入によってその家族の生活が成り立っていることが認定条件となります。

よって、被保険者が継続的に仕送りをしてその家族の生活費の面倒をみていることを証明する必要があります。

扶養に入れたい人の収入よりも仕送り額の方が少ない場合は、被扶養者にすることができません。

別居している場合は、仕送りしている事実と仕送り金額が確認できる書類(通帳の写し等)を提出しなければなりません。

ただし、学生の子を扶養にする場合は、仕送り証明の書類添付を省略できます。

※加入しているのが健康保険組合の場合は、別居親族の認定審査については組合ごとに細かい要件が異なるので、健康保険組合に確認が必要です。

自分の両親は同居でも別居でも、収入要件を満たしていれば扶養に入れることができます。

別居している両親を扶養にいれるには、継続的な仕送りをしていることを証明する書類の提出が必要です。

義理の両親と別居している場合は、扶養に入れることはできません。

同居している場合は、収入要件を満たしていれば扶養にすることができます。

子どもは別居していても扶養に入れることができます。(ただし、就職している等で基準額以上の収入がある子どもは、扶養にすることができません。)

子どもが学生であり19歳以上23歳未満の場合は、年収150万円未満のケースがほとんどだと思うので被扶養者になることができますし、仕送り額を証明するための書類の提出は省略できることになっています。