令和7年度の税制改正で所得税の基礎控除が大きく見直され、2025年分の所得税にも適用されることになりました。

この税制改正を適用するために、12月に行う年末調整で改正後の基礎控除額に基づき、2025年1年間の所得税額を再計算します。

多く所得税を支払うことが無いよう、年末調整をするために必要な税制と記入する用紙についてまとめていきます!

まとめの前に。

この記事の最後に、ただただ書きたいことを書いています。

「面倒な年末調整業務から解放されたい!」「複雑な記入用紙はもう書きたくない!」と思っている方。

質問に答えて入力するだけで年末調整ができるツールがあります!

そのツールがこちら → freee人事労務・年末調整プランを無料キャンペーン

案件でもなんでもないのに、おすすめしています。先読みしたい方は → こちらへ お進みください。

目次

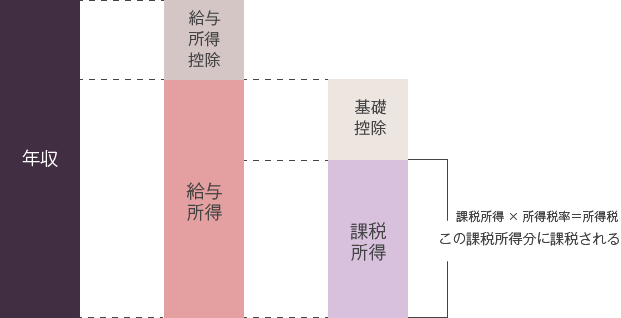

これから出てくる用語をここで解説しておきます。

源泉徴収票で表示される項目名も合わせて書き記します。

| 用語 | 解説 | 源泉徴収票の項目名 |

| 年収 | 会社から支払われる総支給額のこと 社会保険料や税金が差し引かれる前の額 | 支払金額 |

| 給与所得 | 年収から給与所得控除を差し引いた額のこと 給与以外の所得がなければ、合計所得金額=給与所得となる | 給与所得控除後の金額 |

| 課税所得 | 合計所得金額から基礎控除や生命保険料控除などの所得控除額を差し引いた額のこと | 所得控除後の金額 |

| 基礎控除 | 合計所得金額に応じた控除のこと | 該当なし |

| 給与所得控除 | 給与所得に応じた控除のこと | 該当なし |

| 給与支給額 | 所得税を課税所得から差し引いた金額 いわゆる手取り | 該当なし |

年収と所得

この表では、会社から支払われる給料以外の収入がないことを前提にしています。

課税所得をもとに計算された所得税を、課税所得から引いた分が、いわゆる手取り(給与支給額)となります。

つぎに、2025年の年末調整に関係する法改正をおさらい。

大きく変わったポイントは次の4つ。

マナビトではこれらの法改正とポイントについて解説しています。

2025年税制改正の概要と「年収の壁」「103万の壁」について解説しています。

![[2025税制改正]年収の壁って結局どうなったの?](https://worker-training.com/manabito/wp-content/uploads/2025/07/nensyunokabe2025kaisei-300x169.jpg)

一定年齢の子の収入が増えても、親が受けることのできる控除について解説しています。

63万の控除は税負担の軽減になります!

2024年までと控除額が変わっています。

自身の所得税額はもちろんの事、いままで「家族を扶養に入れていなかった方」または「扶養に入れなかった方」も、2025年は対象になるかもしれません。

改正点がわからなくてもこれだけは必ずしてください ↓↓↓

新たに扶養控除の対象になった家族がいないか

家族の年収を確認しましょう

確認したら、次に挙げた変更点の対象になるのか見ていきましょう。

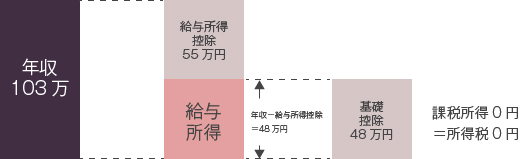

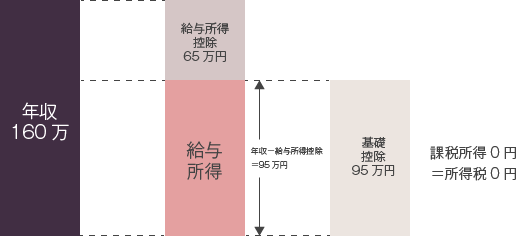

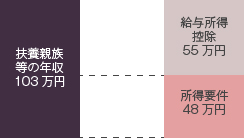

先述している ①基礎控除の見直しと ②給与所得控除の見直しにより、

所得税の年収の壁が「103万→160万」に変わります。

| 給与所得控除額 | 基礎控除額 | 合計 | |

| 2024年分まで(令和6年) | 55万円 | 48万円 | 103万円 |

| 2025年分から(令和7年) | 65万円 | 95万円 | 160万円 |

変更前

変更後

年収から給与所得控除65万円をひくと、残り95万円が給与所得になります。

この給与所得(=合計所得金額)から基礎控除95万円をひくと、残りは0円。

つまり所得税を計算するための課税所得が0円=所得税も0円になります。

対象者 給与収入がある人(配偶者の扶養に入る方もご自身分の申告書への記入が必要です)

提出する記入様式

令和7年給与所得者の基礎控除申告書

*障がい者、寡婦はのぞく

*所得税、住民税の両方が課税されないようにするには103万円が上限となります(ただし2025年に限る) → 詳しくはこちらの記事をチェック

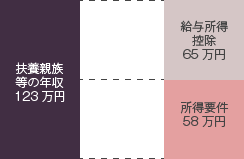

変更点1にあげた基礎控除の改正に伴い、

配偶者控除および扶養控除対象者の年収の壁が「103万→123万」に変わります。

| 給与所得控除 | 所得要件 | 合計 | |

| 2024年分まで(令和6年) | 55万円 | 48万円 | 103万円 |

| 2025年分から(令和7年) | 65万円 | 58万円 | 123万円 |

変更前

変更後

配偶者または扶養親族の2024年の年収が税制改正後の要件に適用される場合は、令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を再提出する必要があります。

2024年に申告書を提出したときには、103万円を超えて扶養控除の対象ではなかった場合でも、123万円未満であれば2025年の扶養控除対象者となるため、異動申告書を提出して扶養控除を受けることができます。

対象者 配偶者

提出する記入様式

令和8年分および(必要な場合)令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

令和7年給与所得者の配偶者控除等申告書

対象者 扶養控除親族(子供や親など)

提出する記入様式

令和8年分および(必要な場合)令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

令和7年給与所得者の配偶者控除等申告書

他にも「ひとり親控除」「勤労学生控除」も合計所得金額の上限が引き上げられていますので、詳しくは解説記事で確認を!

![[2025税制改正]年収の壁って結局どうなったの?](https://worker-training.com/manabito/wp-content/uploads/2025/07/nensyunokabe2025kaisei-300x169.jpg)

そして、配偶者控除を受けることができなくても、配偶者の年収が160万以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。

納税者の合計所得金額の上限など、詳しくはこちらの記事で解説しています。

親の税金の扶養から外れないように、働き方をセーブしている学生アルバイトなどが該当する可能性があります。

特定親族特別控除は、該当する対象者の制限があり対象者の年収も細分化されています。

こちらの記事で詳しく説明しています。一覧表もありますので要確認です。

対象者 19歳以上23歳未満の扶養親族のうち扶養控除対象外の人

提出する記入様式

令和7年分給与所得者の特定親族特別控除申告書

ここまで説明してきた通り、控除対象となる合計所得金額の要件が変わっています。

収入が多くて今までは「控除の対象にならない」または「控除の対象になれない」配偶者や子、親族の方でも、今年から控除対象になっているかもしれません。

しつこいですが、うけられる控除をきちんと受けて年末調整する場合は、家族の年収を確認しておきましょう!

扶養に入ったからと言って、すべての税負担がなくなった訳ではありません。

「所得税は負担なし!でも住民税の負担はあり」のように、年収によって壁が異なるので注意してください!社会保険料も壁が違うのでこちらも注意です

年収の壁には「税金の壁」と「社会保険料の壁」の2種類があります。

このうち年末調整に関係するのは「税金の壁」です。ここからさらに 所得税 と住民税 の壁も発生。

税金や社会保険料について壁を一覧でまとめました!

「どの壁で何の負担が発生するのか?」とても分かりやすいので確認用におすすめです☆

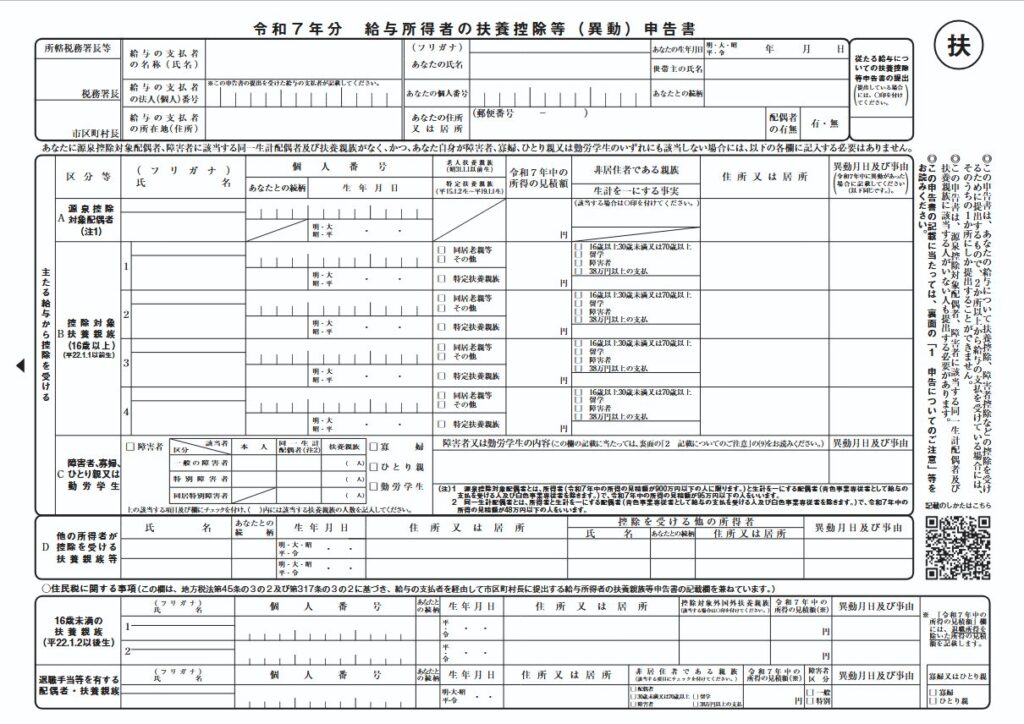

令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

・所得税や住民税の控除を受けるために提出します

・給与の支払い前までに提出します(多くの企業では前年の年末調整時に提出しています)

・この提出内容をもとに控除を反映した所得税額が算出

・扶養親族の状況に変化があった場合は異動申告書として再提出する必要がある

令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

・令和8年分と同じ

*2025年は税制改正による控除の見直しなどがあるため、再提出が必要になるかもしれません

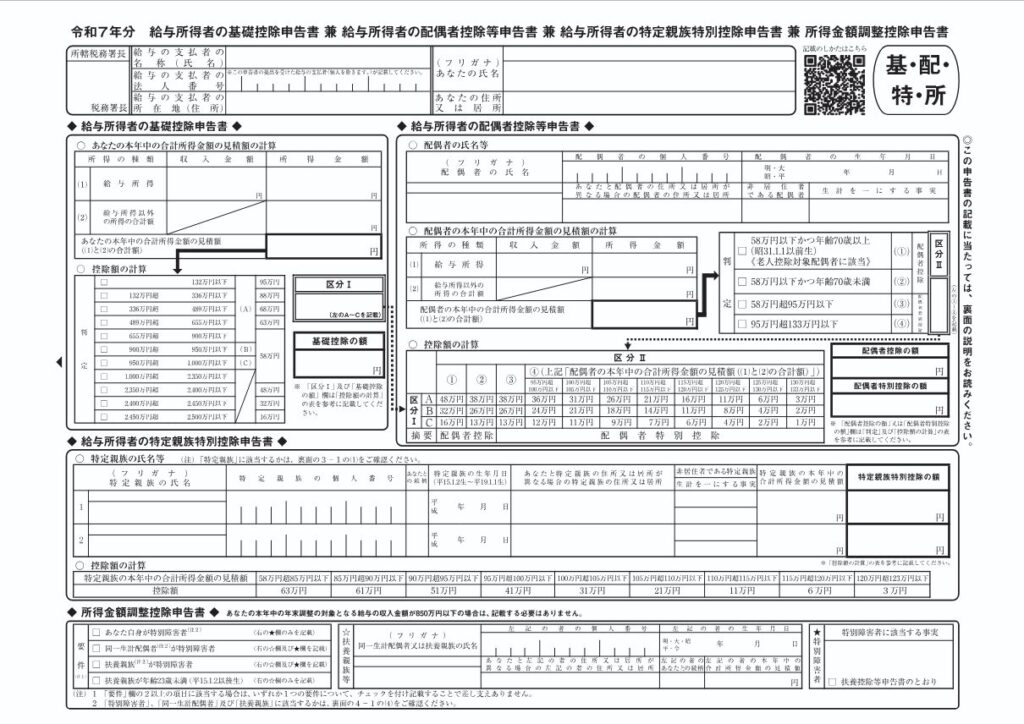

令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

・基礎控除、配偶者控除等、給与所得者の特定親族特別控除、所得金額調整控除 の申告書

・扶養親族がいない方でも「基礎控除」と「所得金額調整控除」欄の記入は必須

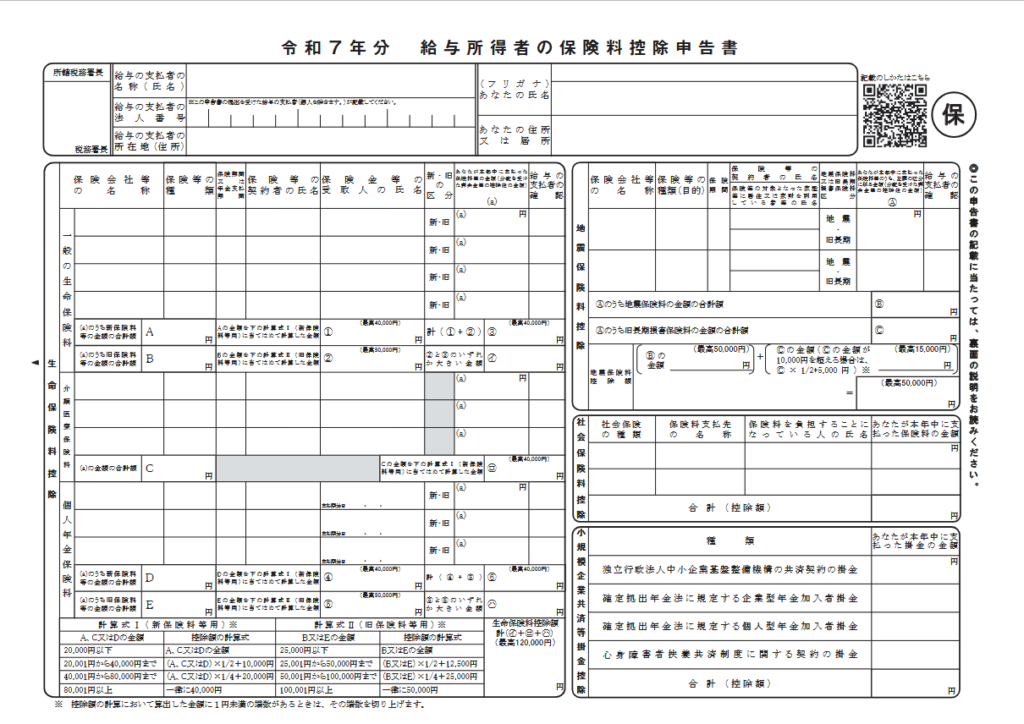

令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書

・生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除 の申告書

・iDeco(イデコ)をしている場合は小規模企業共済等掛金控除欄への記入が必要

住宅借入金等特別控除申告書

・所得税の住宅ローン控除を受けるために提出

・初年度は確定申告だが、2年目以降は会社の年末調整で控除を受けることができる

・2年目以降、控除申告書が税務署から送られてくる

ここまで記事を読んできてくれた方。お疲れさまでした。

「どの申告書に何をどう書けばよいのかわからない」「従業員にどう説明してよいのか困った方」必見です。

見出しからジャンプしてきた方。マッチできたら幸いです。

税制改正により今年も年末調整の様式が変わります。

正直、年々複雑になる年末調整業務(2024年は定額減税の精算もありましたね)と記入用紙の項目。

こんな細かく分かれた控除をA4用紙ひとつにおさめたものです。

*国税庁から PDF入力フォーマット が提供されています

*国税庁から 年末調整ソフト(年調ソフト) が提供されています

この用紙に手書きで記入するのは大変です。

提出する側も、提出された書類を受け取る側も大変です。

年末調整担当者は、

と、従業員の人数が多ければ多いほど人の手のみで行うには非効率な気がします。

企業によっては、専用フォームから従業員が質問に回答することで、年末調整に必要な情報を収集しているところもありますよね。

そこで注目したのは「freee人事労務・年末調整」

2025年11月30日までの登録で、freee人事労務・年末調整プランを無料キャンペーン を実施中です。

中小企業および個人事業主向けでキャンペーンを利用できるユーザーの制限はあるものの、試してみても良いのでは?と思い登録してみました。

このキャンペーンの紹介は案件でもなんでもありませんが、AIの力を借りて少しでも年末調整事務の負担を軽減したいのです。(切実

こちらは従業員入力用ページのデモ画面です。

何も難しいことはありません。書類さえ準備できていたらスムーズに入力が完了できます!

freeeの年末調整の特徴はこちら

申告書を読み解けなくても、質問に回答するだけで必要な申告書を作成できるうえ、AIが入力漏れや記入ミスもチェックしてくれるので、提出する側とされる側、双方にとってWin-Winですね。

提出期限の通知もしてくれるので催促する手間も軽減されます。

(↑ と、公式ではおっしゃっていますが、提出しない人って何しても提出しないですよね~(グチ☆ )

2025年版は、2025年10月22日にリリースされるそうです。

年末調整業務担当者はこの機会に無料お試しを行って、来年の本格導入を検討するもよし、提出する側の従業員であっても便利に回答できるツールとして、業務担当者に提案してみるもよし。と使用して思いました。

freeeの年末調整キャンペーンのポイントと注意点

「とりあえず試してみたい」が気軽にできないところがネックですが、

今回のキャンペーンでは通常のお試し期間が30日のところ、2026年2月28日までお試しできます!

年末調整を含む給与計算業務を試すのに1か月だと足りないですよね~

約3か月利用できるのはうれしいポイントです!

今回紹介した freee(フリー)に限らず、労務・人事・経理など企業の基幹業務を一元管理できるクラウドERPを提供している他のサービス(マネーフォワード、ジンジャーetc)でも同じように、年末調整業務をスムーズに行えるツールがあります。

マネーフォワードの年末調整業務も使いやすそうですよ。

二度目になりますが案件でも何でもなく、同じ状況の方への情報提供をしたくて書きました!

ご一読、ありがとうございました。これから本編を読む方はこちらから →本編