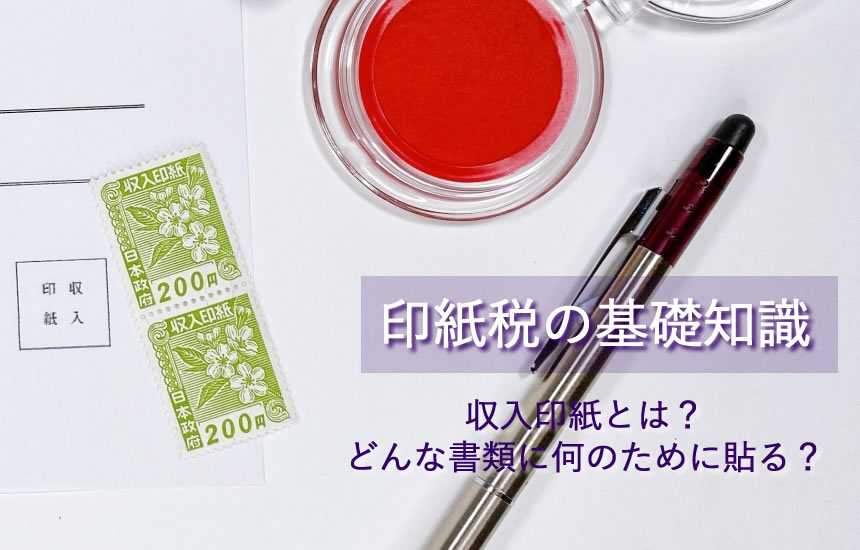

契約書や、高額な買い物をしたときにもらう領収証には、収入印紙が貼られています。

これは印紙税という税金を納付するための行為だということをご存知ですか?

なんとなく収入印紙の存在は知っていても、なぜ収入印紙を貼らないといけないのかをしっかりと理解できている人は意外と少ないのかもしれません。

この記事では、収入印紙を貼る理由や印紙税の概要について、わかりやすくまとめます。

収入印紙とは?

収入印紙とは?

収入印紙は、印紙税を支払うために使用されるものです。

見た目は切手のような感じですが、1円などの少額のものから、日常生活でもよく見かける200円のもの、10万円など高額なものまであります。

いくらの収入印紙を貼るのかは、文書の種類や記載内容(金額)によって決まります。

それでは、収入印紙に関して知っておくべきポイントを簡潔にまとめていきます。

収入印紙は なぜ、なんのために貼る?

- 収入印紙は、印紙税という税金を国に納付するために貼ります。(※印紙税について詳しくは後述します)

- 印紙税は、印紙税の課税対象となる文書(課税文書といいます)を作成したら、所定の金額分の収入印紙を貼り、消印をすることで、納税完了となります。

収入印紙は誰が貼る?誰が印紙税を払う?

印紙税の納税義務者は、その課税文書を作成した者です。

収入印紙を貼らないといけないのはどんな書類?

- 印紙税の課税対象となるものを「課税文書」と言い、1号から20号まで定められています。

👉身近なものでは、領収書(17号文書)、売買契約書(1号文書)、請負契約書(2号文書)などがあります。 - 収入印紙をいくら貼れば良いのかは、課税文書の種類と金額によって決まります。

- 課税文書に該当するものでも、金額が少額であれば非課税の場合があります。

👉例えば、お買い物のときに発行される領収証の場合だと、金額が5万円未満なら非課税となり、印紙を貼る必要がありません。

課税文書と印紙税額について詳しく知りたいときは

国税庁のホームページで、課税文書の種類と印紙税額が確認できるので、確認してみてください。

印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)は、国税庁ホームページからダウンロード可能です。

> 印紙税額一覧表(PDF/329KB)fa-external-link

これは口座が多くある金融機関にとっては、大きな負担になっていると思われます。

それもあって、紙の通帳を発行するのが無料ではなく有料になったり、一定期間取引のない口座に対して手数料負担を求める銀行もでてきましたね。

収入印紙の消印とは?

収入印紙は、契約書や領収書等に貼り付けるだけではなく、消印することではじめて有効となり、印紙税を納税したと認められます。

消印とは、収入印紙の彩紋と文書の両方に印影がかかるように押印することです。(割印という場合もありますが、正確には消印です。)

なぜ消印が必要なのか?

印紙の再利用(使いまわし)防止のために消印をします。

印紙の消印の方法と注意点

消印は、印紙の再利用防止が目的なので、一見して誰が消印したか明らかである必要があり、簡単に消し去ることができる方法(鉛筆等での署名)では、消印をしたことにはなりません。

- 消印する人は文書に作成者に限られず、文書の作成者や代理人、従業者の印章または署名によるものとされています。

- 消印は、印章でなく署名でも問題ありません。その文書に押した印でなくても(ゴム印等でも)構いません。

- 契約書等、複数人で作成した文書に貼り付けた印紙は、誰か1人が消印をすれば良いことになっています。例えば、甲と乙の2人の契約書については、甲と乙の両方が消印しても良いですし、どちらか1人だけが消印しても問題ありません。

> 印紙の消印の方法|国税庁fa-external-link

収入印紙はどこで買える?

収入印紙は、身近な場所で簡単に購入することができます。

コンビニでも購入できます。ただし、高額なものは在庫がない場合もあり得ますので、その場合には郵便局や法務局で購入するのが確実です。

その他にも、金券ショップや商店などでも取り扱いがある場合があります。

基本的には切手と同じ感覚で購入可能です。

収入印紙は交換できる

収入印紙を買ったは良いが、なんらかの事情で使わないことになったり、貼る必要がないものに間違って収入印紙を貼ってしまった場合等には、郵便局に行って所定の交換手数料を支払えば、他の収入印紙と交換することができます。また、税務署で還付を受けることもできます。(※現金にかえることはできません)

印紙の交換・還付について、詳しくはこちらの関連記事にまとめていますのでご参照ください。

[getpost id="2561"]

印紙税とは?

印紙税とは?

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金です。

なぜ印紙税を払わなければいけないのか?

印紙税の課税根拠が気になって調べてみたところ、「経済活動は国の法律によって支えられており、国が定めた法律の後ろ盾があってこそ円滑に文書の発行・受領ができるようになるので国が税を徴収する」というようなことと、「経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定される。文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化する。これらのことから広範な文書に軽度の負担を求めるのが印紙税」ということがわかりました。

筆者なりに解釈すると、印紙税を払う理由は、「課税文書を作成するということは経済的取引があって、その取引が安心してできるのは国の法律のおかげでしょ?取引で大きなお金を動かしているんだから、担税力(税金払う能力)あるでしょ?」というイメージで良いのでしょうか…?

印紙税は、各種の経済取引に伴い作成される文書の背後にある経済的利益に担税力を見出し、負担を求める税です。

印紙税の納付額はどうやって決まる?

印紙税の税額は、課税文書の種類とその文書に記載されている金額によって決まります。

国税庁のホームページで印紙税額の一覧表が確認できます。

> No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

> No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁

過誤納金は還付の対象

収入印紙を間違えて貼ってしまったりして、過誤納金が発生した場合は、下記の還付対象に該当していれば税務署で還付してもらうことができます。

- 収入印紙を貼る必要がない文書(不課税文書・非課税文書)に収入印紙を貼ってしまった場合

- 必要額(課税金額)以上に多く収入印紙を貼ってしまった場合

- 損傷、汚染、書損、その他の理由により使用する見込みがなくなった場合

ただし、還付を受けたい課税文書が汚れや破れ等で原型をとどめていないときや、5年以上経過している場合は還付が認められないことがあります。

※国の各種手数料の納付に使用された収入印紙は還付されません。

未納すると怖い過怠税

税務調査等で印紙税の未納が発覚・指摘された場合、本来納付すべき印紙税額の3倍に相当する過怠税を徴収されることになります。

決められた額の印紙を貼り付けていても、ただしく消されていない(消印がされていない)場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されます。

しかもその金額は経費に計上することができません。

ただし、自ら、課税文書に印紙税を納付していない旨の申出を所轄税務署長にした場合は、過怠税は印紙税額の1.1倍になります。

要するに、税務署に指摘される前に自分で気づいて申し出ればペナルティは少なくて済むということです。

そもそも、印紙税の対象になるかどうかの判断が難しい文書も多くあるので、そんなつもりがなくても知らず知らずのうちに納付漏れとなってしまう危険があります。

紙でなければ課税されない謎ルール

印紙税は、あくまで紙の課税文書に対して課税されるので、FAXや電子データでのやり取りの場合には印紙税は課税されません。

例えば5万円の買い物をしたときの領収証で例えると、紙の領収証を発行する場合には収入印紙を貼らなけばなりませんが、データで発行される領収証には印紙税が課されません。収入印紙を貼ることが物理的に不可能だからでしょうか?

電子化が進んでいる中で、アナログな課税とも言えますね。

まとめ

収入印紙は、様々な取引で作成される課税文書にかかる印紙税を納税するために使用されます。

印紙税の納税は、課税文書の種類と記載されている金額に応じて、所定の金額の収入印紙を貼り付けて消印をすることで完了します。

収入印紙を貼り忘れたり、消印をしていない場合には、当初の納税額の3倍もの過怠税がかかってしまうので、課税文書を発行する際には注意が必要です。