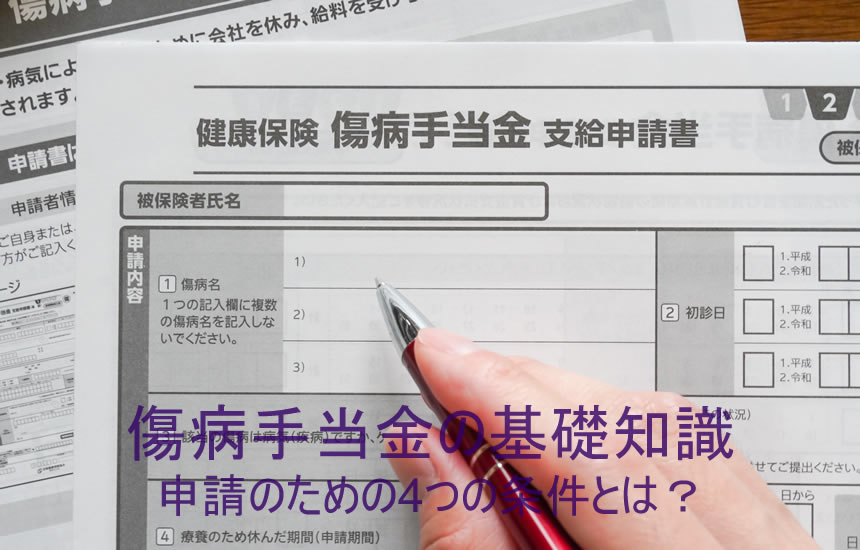

病気やケガで、仕事を休まなければいけなくなったときに頼りになる心強い制度が「傷病手当金」です。

傷病手当金は、治療や療養のために会社を休み、給与が出ない期間の生活の下支えをしてくれる制度です。

この記事では、傷病手当金の制度の概要や申請の流れ等の基礎知識をまとめます。

※この記事では、協会けんぽの傷病手当金についてまとめています。

協会けんぽ以外の健保組合や健保共済に加入している場合、支給要件や金額等が異なる可能性がありますのでご注意ください。

目次

傷病手当金とは?

傷病手当金の概要

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。

健康保険の被保険者が病気やケガのために会社を休み、給料が受けられない場合に支給されます。

支給要件

傷病手当金の支給をうけるためには、大きく4つの条件に当てはまっていなければなりません。

- 業務外で起きたけがや病気のための療養である

- 病気やケガによって働くことができない状態である

- 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいる

- 病気やケガで休んでいる間に給与の支払いがない

fa-bookmarkPOINT

業務上・通勤災害によるけがや病気(労災保険の給付対象)、病気ではない美容整形等は 対象外です。

待機期間

待機期間とは?

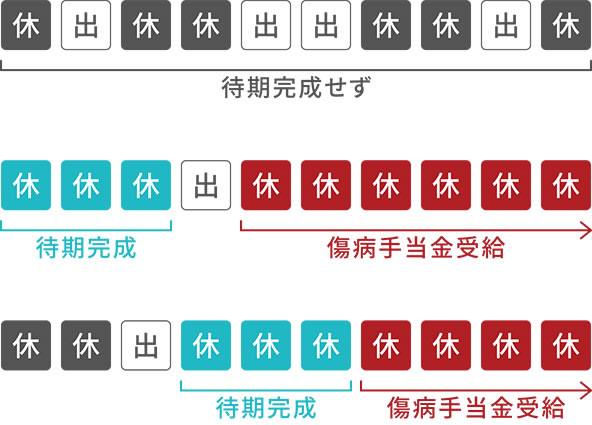

傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んだ初日から数えて、連続した4日目以降の就労不能日に対して支給されます。就労不能で休んだ初日からの連続した3日間を「待機期間」といいます。

待機期間の数え方

出典:病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

fa-bookmarkPOINT

- 待期3日間の考え方として、会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。

- 待機には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。

支給期間

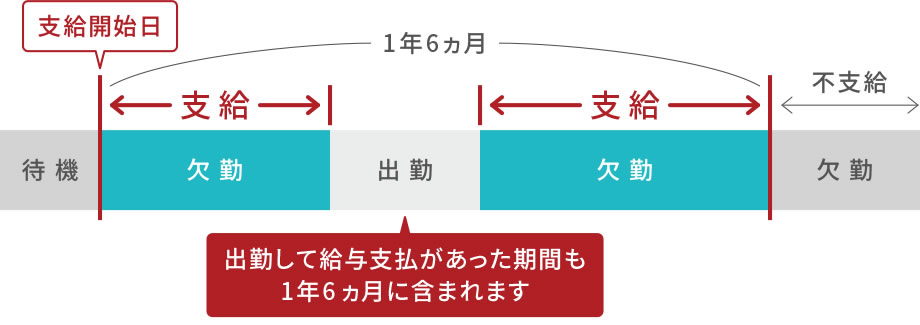

傷病手当金が支給される期間は、同一の疾病・負傷について、支給を始めた日から数えて1年6か月を超えない期間です。

支給期間の数え方

傷病手当金の支給期間の数え方は、支給開始日から数えて1年6か月内です。

※1年6か月分の手当が支給されるわけではないので注意が必要です。

出典:病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

fa-bookmarkPOINT

- 支給開始日から1年6か月の間に仕事に復帰した期間があり、そのあとに再度同じ傷病で仕事を休んだ場合、復帰していた期間も1年6か月の範囲の中に含まれます。

- 1年6か月経過後は、同一の傷病に対しては支給されません。

[2021年8月26日追記]

支給期間の数え方が、「支給開始日から起算して1年6か月」から「支給日を通算して1年6か月」に変わります。(2022年1月施行)

これにより、傷病手当金の支給開始日から、就業した期間を含めずに、傷病手当金が支給された期間を通算して1年6か月間支給されることとなります。

詳しくはこちらの記事にまとめておりますのでご覧ください。

[getpost id="2731"]

会社が定休日や祝日も支給される?

会社が休みの日や祝祭日も支給対象です。

支給額

支給される傷病手当金の額は、大まかに言うと月給の約2/3の金額と考えると良いです。

正確には、下記の計算式で1日あたりの支給額を算出します。

- 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均値

- 当該年度の前年度9月30日に加入している健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均額

支給額が調整される場合もある

傷病手当金の支給対象となっても、出産手当金が受けられるときや、資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき、障害厚生年金・障害手当金等が受けられるときは、傷病手当金の支給額が調整されたり、支給停止となることもあります。

継続給付

傷病手当金の受給期間中に会社を辞めることになった場合でも、就業不能状態が続いていれば引き続き支給を受けることができる制度があります。

継続給付とは

継続給付とは、一年以上被保険者であった人が、資格喪失(退職)時に受けていた傷病手当金について、資格喪失後も継続して受給できる制度のことです。

被保険者として受けることができるはずであった期間(最長1年6か月内)について、引き続き受給することができます。

継続給付の支給条件

- 資格喪失の日の前日(退職日)までに一年以上被保険者であったこと

- 資格喪失日の前日に傷病手当金の支給を受けていること

- 継続して受給していること

fa-bookmarkPOINT

退職日に、引継ぎや挨拶、退職手続き等のために会社に出社すると、傷病手当金を継続して受けることができなくなります。(出社したということは、休職期間が終わることを意味するからです。)

傷病手当金の申請

傷病手当金 申請の流れ

- 「傷病手当金申請書」の用紙を準備する

郵送で取り寄せるか、協会けんぽ・健康保険組合のホームページからダウンロードします。 - 本人が「被保険者記入欄」を記入する

- 医師に「療養担当者が意見を記入する欄」の記入を依頼する

働けない状態であったことを証明してもらうための書類です。 - 会社が「事業主が証明する欄」を記入する

- 必要添付書類を添えて提出する

- 審査後、「支給決定通知書」が発行され、後日振込される

傷病手当金の申請は誰がする?

傷病手当金の支給申請は、本人が自分で申請することも可能ですが、会社経由で申請するのが一般的です。

病気やケガで長期間仕事を休むことになった場合、必ず会社に報告するでしょうから、そのときに傷病手当金の申請についても相談するのが良いでしょう。

傷病手当金を貰っていても支払いが必要なもの

仕事を休んでいることで給与の支払いがなくても、傷病手当金の受給中であっても、変わらず支払いが必要なものがありますので要注意です。

社会保険料

休職して傷病手当金の支給を受けていても、被保険者でなくなった訳ではないので、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の支払いが必要です。

保険料は原則として休職前と同じ金額です。

いつもは給与から差し引かれていますが、仕事を休んでいると給与の支払いがありませんので、その支払方法については勤務先と相談が必要です。

直接会社に現金で支払ったり、復職後の給与からまとめて差し引かれるというケースが多いようです。

住民税

前年の所得にかかる住民税は、休職中でも支払わなければなりません。

会社員の場合、ほとんどの人は毎月の給与から差し引かれていますが、仕事を休んでいると給与の支払いがありませんので、その支払方法は勤務先と相談が必要です。

所得税は課税される?

傷病手当金は非課税です。

非課税所得なので、傷病手当金以外に収入がなければ所得は0円となります。

当然ながら、傷病手当金を所得として申告する必要もありません。

傷病手当金を貰うと医療費控除はどうなる?

傷病手当金を受給していても医療費控除の適用は受けられますし、かかった医療費から傷病手当金を差し引く必要もありません。